興國縣東村鄉(xiāng)小洞村重新披上錦繡綠裝

8月7日下午,火辣的太陽逐漸收斂刺眼的光芒,扛起鋤頭、戴上草帽,興國縣東村鄉(xiāng)小洞村今年60歲的村民葉興發(fā)直奔臍橙基地,看著碧綠色的果子掛滿枝頭,他充滿期待:“再過2個多月,臍橙就要迎來采摘季嘞。”

種植了3000株臍橙苗,家里蓋了新房……葉興發(fā)細數(shù)著這幾年生活的變化,眼神中閃著希望的光芒。而在幾年前,葉興發(fā)還是因生態(tài)破壞被迫搬遷的眾多村民中的一員。

生態(tài)為何被破壞?村民又如何搬遷回村?故事要從當(dāng)?shù)氐V山開采說起。上世紀90年代末,小洞村的礦區(qū)盛產(chǎn)煤矸石,隨著長期無序開采,礦區(qū)大面積表土裸露、水土流失,山體植被、地質(zhì)地貌嚴重受損,滑坡、地面塌陷、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)。

生態(tài)環(huán)境的破壞,給當(dāng)?shù)鼐用裆a(chǎn)、生活造成了極大危害。每逢下雨天,黑水順著山谷流到小河,再匯入當(dāng)?shù)氐娘嬘盟粗校S多村民因此被迫搬遷。到2010年左右,小洞村小溪坑組從最初的50多戶到只剩9戶人家。

痛定思痛,2015年,興國縣將小洞村的煤矸石礦區(qū)徹底關(guān)停;2020年,興國縣探索市場化礦山修復(fù)治理方式,引入社會資本,想方設(shè)法償還礦山生態(tài)修復(fù)的歷史欠賬。

興國縣選擇東村鄉(xiāng)小洞村為試點,堅持“政府主導(dǎo)、政策扶持、社會參與、市場運作”的思路,鼓勵國有、集體、民間資本,通過拍賣、租賃、承包等形式,廣泛參與廢棄礦山生態(tài)修復(fù),修復(fù)后,再將生態(tài)收益和資源權(quán)益回饋企業(yè)。興國縣引進省地質(zhì)局地理信息工程大隊投資4600余萬元開展礦山生態(tài)修復(fù)。小洞村項目成為全省首個市場化礦山修復(fù)項目。

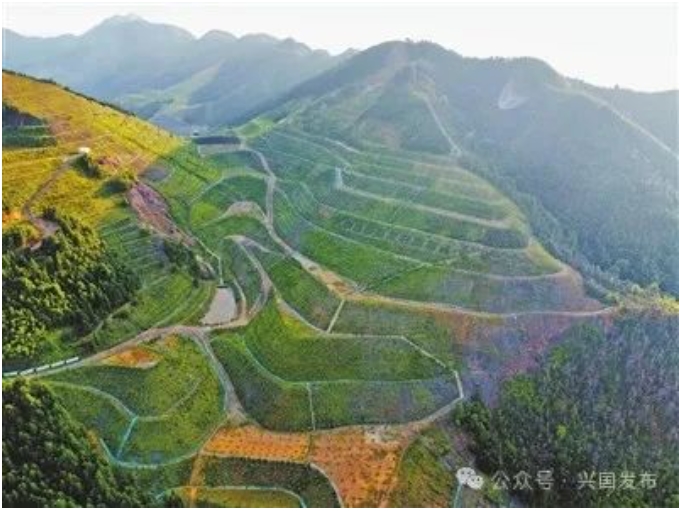

“我們充分結(jié)合地形地貌及水土情況,通過坡面修整、修建生態(tài)排水溝、噴播草籽、種植樹木等綜合治理措施,解決了山體滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害問題,又恢復(fù)了植被,美化了景觀,曾經(jīng)的‘生態(tài)傷疤’重新披上了錦繡綠裝。”省地質(zhì)局地理信息工程大隊國土綜合整治院副院長鐘飛翔說。

據(jù)統(tǒng)計,該項目區(qū)共治理水土流失面積1200余畝,恢復(fù)生態(tài)功能區(qū)面積800余畝,消除地質(zhì)災(zāi)害隱患點6處,林草覆蓋率達90%,礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)功能逐步恢復(fù),村民又陸續(xù)搬回了村里。

夕陽的余暉灑落林中,樹木仿佛穿上了一件金色的衣裳。“日子會越來越好。”葉興發(fā)爽朗的笑聲在山間回蕩。