一、地質災害防治現(xiàn)狀與形勢

(一)地質災害現(xiàn)狀

(二)“十三五”地質災害防治成效

(三)“十四五”地質災害防治形勢

二、 指導思想、原則和目標

(一)指導思想

(二)基本原則

(三)規(guī)劃目標

三、地質災害易發(fā)分區(qū)和防治分區(qū)

(一)地質災害易發(fā)分區(qū)

(二)地質災害防治分區(qū)

四、地質災害防治工作任務

(一)開展地質災害調查評價

(二)推進區(qū)域性地質災害綜合防治體系建設

(三)加強地質災害綜合治理與避讓搬遷

(四)推進地質災害監(jiān)測預警

(五)完善地質災害應急體系

(六)提升基層防災能力建設

五、經費估算與籌措

(一)估算編制依據

(二)經費估算結果

(三)資金籌措

六、保障措施

(一)強化組織保障

(二)加強政策支持

(三)落實防治資金投入

(四)強化考核評價

(五)強化監(jiān)督管理

(六)強化技術保障

(七)加強宣傳教育

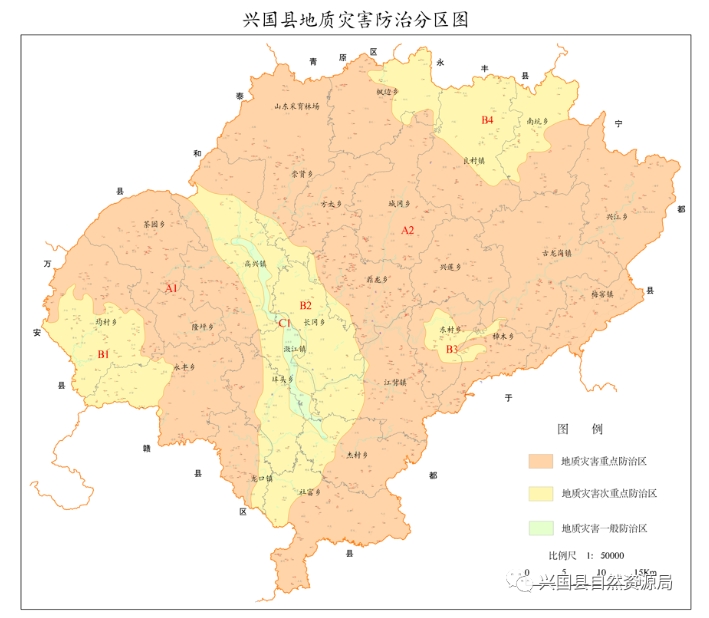

附圖:

1、興國縣地質災害分布與易發(fā)分區(qū)圖

2、興國縣地質災害防治分區(qū)圖

3、興國縣地質災害防治“十四五”工作部署圖(2021~2025年)

前言

為全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記關于防災減災救災的系列重要論述精神,堅持人民至上、生命至上,切實做好地質災害防治工作,有效降低地質災害風險,最大限度避免或減少地質災害造成的人員傷亡和財產損失,依據《地質災害防治條例》《國務院關于加強地質災害防治工作的決定》《江西省地質災害防治條例》和《興國縣國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》。銜接《興國縣地質災害防治“十三五”規(guī)劃》,制定編制本《規(guī)劃》。

本規(guī)劃所指地質災害,包括自然因素或者人為活動引發(fā)的危害人民生命財產安全的山體崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等與地質作用有關的災害。

本規(guī)劃適用于本縣轄區(qū)內的地質災害防治工作。

本規(guī)劃基準年為2020年,規(guī)劃期為2021~2025年。

一、 地質災害防治現(xiàn)狀與形勢

(一)地質災害現(xiàn)狀

興國縣地處南嶺東西向構造帶的北東端和雩山隆褶帶的交接區(qū),區(qū)內地貌為中低山丘陵地形,降雨豐富,極易發(fā)生暴雨型山體滑坡、崩塌等地質災害,屬江西省地質災害易發(fā)區(qū)之一。地質災害以群發(fā)性小型山體滑坡、崩塌為主,呈點多面廣、規(guī)模小、危害大、突發(fā)性強的特點,對人民群眾生命和財產安全造成嚴重威脅。截止2020年12月,興國縣全縣地質災害在江西省地質環(huán)境信息平臺中地質災害隱患點總量為2228處。其中滑坡557處,滑坡隱患1335處,崩塌76處,崩塌隱患251處,地面塌陷8處,泥石流1處。共計威脅住戶2855戶14582人,威脅財產84084.55萬元。地質災害隱患點數量巨大,嚴重威脅人民生活生產。

(二)“十三五”地質災害防治成效

興國縣屬江西省地質災害易發(fā)區(qū),歷來重視地質災害防治工作。在興國縣委、縣政府的正確領導下,興國縣自然資源局及各級鄉(xiāng)鎮(zhèn)(區(qū))人民政府的密切配合下,“十三五”期間,興國縣地質災害防治工作取得初步成效。“十三五”期間,全縣共發(fā)生地質災害69處,相較于“十二五”期間發(fā)生地質災害數量顯著降低。2016年20處、2017年18處、2018年16處、2019年13處、2020年2處,分別占“十三五”期間地質災害總數的29.00%、26.08%、23.18%、18.84%、2.90%;按災害類型劃分:滑坡45處、崩塌24處,分別占“十三五”期間地質災害總數的65.22%、34.78%。根據《興國縣地質災害防治“十三五”規(guī)劃》統(tǒng)計,“十二五”期間,新增地質災害點124處,地質災害數量同比下降44.35%。

1、基礎地質災害調查工作取得新進展

“十三五”期間,完成了1/5萬地質災害調查工作,基本查明了興國縣地質災害點底數。2019年部署了1/5萬地質災害風險調查與區(qū)劃工作,從隱患點到“隱患點+風險區(qū)”雙控模式轉變,全縣地質災害基礎調查研究程度得到進一步深化。

2、地質災害防治制度及管理機構建設取得長足進步

興國縣委、縣政府長期以來對地質災害防治工作高度重視,將人民生命財產安全擺在首位,先后制定并頒布實施了《興國縣突發(fā)地質災害應急預案》、《興國縣年度地質災害防治方案》等。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)參照縣級方案,進一步細化制定各自突發(fā)地質災害應急預案及地質災害防治方案。除此,全縣進一步制定并完善了地質災害調查排查、巡查檢查、值班值守、預報上報、應急會商、應急調查、應急管理、群測群防等防災工作制度。

3、群專結合的地質災害監(jiān)測預警系統(tǒng)初步建立

初步建成了縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、行政村、組四級地質災害群測群防體系,對所有威脅人員的地質災害隱患點均安排了群測群防員,目前全縣安排群測群防員318名,對所有地質災害隱患點發(fā)放了防災明白卡和避險卡。通過警示牌、宣傳欄、移動(電信)短信平臺以及進校園活動等手段,加強了地質災害防治知識的宣傳力度。對全縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))相關人員進行了地質災害防治工作專業(yè)培訓。據不完全統(tǒng)計,“十三五”期間,累計培訓防災人員8次,培訓人員780人,發(fā)布地質災害預警信息29次,發(fā)送量達19520條,發(fā)放防災害明白卡片6000多張。目前建成專業(yè)監(jiān)測點3處、簡易監(jiān)測點7處,有效地提高全縣地質災害監(jiān)測預警水平,初步建立了地質災害群測群防的網絡體系。

4、部分重要地質災害隱患點得到有效治理

據統(tǒng)計,“十三五”期間,全縣完成地質災害治理3處,共投入地質災害治理資金近530萬元,對江背鎮(zhèn)水溝村大禾坑組滑坡防治工程、社富鄉(xiāng)紙幫村社公背組滑坡防治工程、興國縣高興鎮(zhèn)水口村大坑組滑坡防治工程等地質災害點進行綜合治理。通過工程治理保護受威脅人數165人,保護財產損失近1000萬元,取得了良好的社會效益和經濟效益。

5、地質災害應急體系進一步完善

興國縣地質災害應急體系不斷完善,建立完善了汛期應急指揮體系,包括編制與發(fā)布年度汛期地質災害防災預案,實行險情排查和再核查,落實和檢查群測群防責任制,加密汛期地質災害監(jiān)測與預報,嚴格執(zhí)行汛期24小時值班和災情速報制度。實行興國縣自然資源局與水利、氣象、建設、交通、鐵路等部門聯(lián)動機制,做好突發(fā)地質災害應急救災及災后處置工作等。“十三五”期間,地質災害防治技術支撐單位派出應急技術人員80人次,對69處地質災害隱患點開展了應急調查。

(三)“十四五”地質災害防治形勢

目前,興國縣地質災害防治工作雖然取得了一定的成績,但防治形勢仍不容樂觀,當前地質災害防治工作存在的主要問題有以下幾點:

(一)基礎調查精度不夠,隱患掌控不全

1/5萬地質災害調查工作成果雖已基本完成,但時效性較差,很多地質災害隱患點地質環(huán)境已發(fā)生變化,調查精度存在不足,以及地質災害本身具有的隱蔽性和復雜性的影響,隱患識別方面存在一定難度,仍有一定數量的地質災害隱患沒有查明。據近年來所發(fā)生地質災害分析,每年發(fā)生的地質災害點仍有一部分不在已掌握的隱患點臺賬范圍內。

(二)地質災害防治經費投入有待提高

地質災害防治任務十分艱巨、繁重,威脅村民的地質災害隱患點多,分布面積廣,防治工作量大。地質災害直接威脅人民生命財產安全,移民搬遷、綜合治理工程等復雜工作資金需求較大,地質災害資金不足,制約了地質災害防治工作的有效開展。

(三)地質災害監(jiān)測手段及預警能力有待提高

目前地質災害監(jiān)測手段總體上仍較為落后,日常監(jiān)測仍主要依靠群測群防員的目視巡查,專業(yè)監(jiān)測設備較少,村組預警終端仍未建設或未投入使用,短臨預報及精細化預報尚未開展。地質災害監(jiān)測預警能力有待提高。提高技防比例,加強地質災害預警的廣度和精度。

(四)人類工程活動加劇,地質災害呈不斷上升趨勢

“十三五”期間,全縣開展了大批交通、水利等基礎設施建設項目,在促進全縣國民經濟發(fā)展的同時,對地質環(huán)境的擾動影響進一步加劇。此外,近年來隨著農村經濟迅速發(fā)展,村民對改善住房條件的愿望極其強烈,因嚴格限制占用耕地建房,山區(qū)村民切坡建房有增多趨勢。因切坡修路建房、建庫蓄水等人為活動引發(fā)的滑坡、崩塌等地質災害仍將保持增長趨勢。

(五)地質災害防治力量不足,基層防治人員裝備落后

興國縣的地質災害隱患點數現(xiàn)存2228處,隱患點數量多,導致興國縣地質災害防治工作日漸繁重,興國縣自然資源局地質災害防治專職人員偏少、力量薄弱。同時從事地質災害防治工作的專業(yè)技術人員裝備落后,應進一步提升地質災害基層防災能力。

(六)宣傳培訓仍有空白,部分群眾防災意識有待增強

社會公眾防災減災意識有待提高,自救互救能力仍然較弱,尤其是非隱患點群眾,很少能積極主動參與地質災害防治工作,尚未形成全社會共同參與地質災害防治的局面。

二、 指導思想、原則和目標

(一)指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實習近平總書記"兩個堅持、三個轉變"防災減災救災新理念,始終堅持人民至上、生命至上,以最大限度地避免和減輕地質災害造成的人員傷亡、財產損失為根本目標,以人民為中心、以防災減災能力建設為主線,持續(xù)推進地質災害調查評價、監(jiān)測預警、綜合治理和基層防災能力建設,全面提升興國縣地質災害防治能力,最大限度地避免和減少地質災害造成的人員傷亡和財產損失,促進人與自然和諧共生,社會經濟和諧發(fā)展。

(二)基本原則

1、人民至上、生命至上

堅持以人民為中心的發(fā)展思想,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,把保護人民生命安全作為地質災害防治工作的出發(fā)點和落腳點,以對人民生命安全極端負責的精神,健全完善地質災害防治體系,最大限度減少人員傷亡。

2、政府主導,群測群防

堅持屬地管理、分級負責,明確地方政府的地質災害防治主體責任,做到政府組織領導、部門分工協(xié)作、全社會共同參與;堅持預防為主、防治結合,科學運用監(jiān)測預警、搬遷避讓和工程治理等多種手段,有效規(guī)避災害風險;堅持專群結合、群測群防,充分發(fā)揮專業(yè)監(jiān)測機構作用,緊緊依靠廣大基層群眾全面做好地質災害防治工作;堅持誰引發(fā)、誰治理,對工程建設引發(fā)的地質災害隱患明確防災責任單位和責任人,切實落實防范治理責任。

3、統(tǒng)籌規(guī)劃,分步實施

根據不同地區(qū)地質災害特點和社會發(fā)展水平,做到統(tǒng)一規(guī)劃,分階段實施。優(yōu)先防災減災能力建設,優(yōu)先重點地質災害易發(fā)區(qū)和危險區(qū)防治,優(yōu)先重大的地質災害治理。對地質災害易發(fā)的貧困地區(qū),在治理資金與項目安排上應予以傾斜。重視重點地區(qū)和重點工程發(fā)防疫工作,發(fā)揮示范推動作用。

4、合理避讓,重點治理

各級政府加強地質災害的治理工作。對于治理難度大的地質災害實行合理避讓,對于危害較大而且搬遷困難的地質災害,有計劃的安排工程治理;對于搬遷避讓和工程治理困難的地質災害實施監(jiān)測預警,采取非工程措施進行防治。

5、依法依規(guī),科學減災

完善與現(xiàn)行地質災害防治法律、法規(guī)規(guī)章的配套管理制度與實施細則,加強地質災害防治監(jiān)督管理。加強地質災害防治科學研究與新技術、新方法應用,提高綜合防災減災能力、效率和水平。

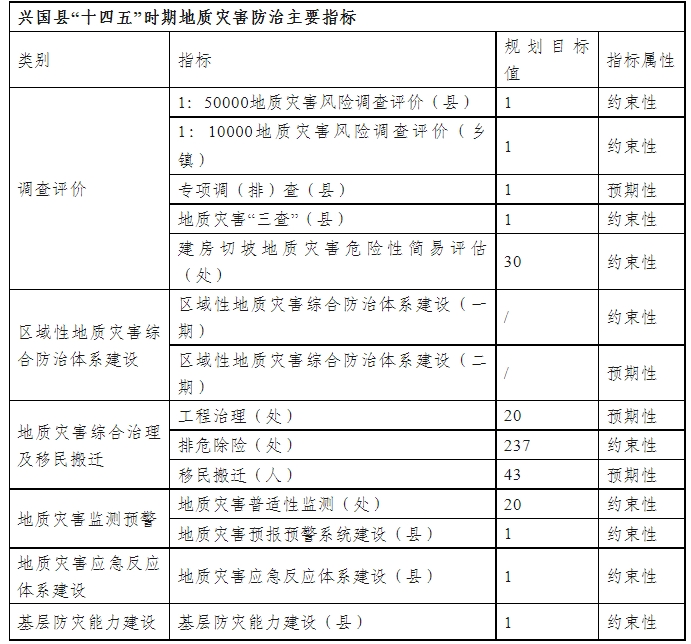

(三)規(guī)劃目標

進一步摸清全縣地質災害風險隱患底數,建立健全以地質災害風險防控為主的綜合防治體系,最大限度防范和化解地質災害風險,推動地質災害防治工作從災后救助向災前防控轉變、從減少災害損失向減輕災害風險轉變,切實保障人民群眾生命財產安全。

———地質災害風險調查評價工作全面完成。全面完成興國縣1:5萬地質災害風險調查評價與區(qū)劃。根據江西省地質災害防治“十四五”規(guī)劃,完成古龍崗鎮(zhèn)1:1萬地質災害風險調查與區(qū)劃工作。

———“技防”監(jiān)測預警能力明顯提升。進一步完善地質災害監(jiān)測預警網絡,實現(xiàn)地質災害氣象風險預警預報全覆蓋,完成20處地質災害隱患點普適型監(jiān)測點建設,提升地質災害預警精準度、時效性和覆蓋面。

———地質災害綜合防御能力不斷提高。力爭完成7處威脅30人及以上地質災害隱患點以及興國縣區(qū)域性地質災害綜合防治體系建設項目(一期)中13處風險大的地質災害隱患點,提高綜合防御能力。

———區(qū)域性綜合防治體系建設持續(xù)推進。完成2022年興國縣區(qū)域性地質災害綜合防治體系建設項目(一期),持續(xù)推進區(qū)域性地質災害綜合打包整治思路,持續(xù)推進區(qū)域性綜合防治體系建設項目實施,達到“減存量、控增量”的目的。

———基層防災能力全面提升。完成2022年度地質災害基層防災能力建設,提升地質災害防御裝備現(xiàn)代化水平,全面提高風險防御和應急處突能力。動員全社會參與到地質災害防治行列中來,利用全社會一切可以利用的資源,推動形成全民防災的新格局。

三、 地質災害易發(fā)分區(qū)和防治分區(qū)

(一)地質災害易發(fā)分區(qū)

根據興國縣1/5萬地質災害調查成果,全縣劃分地質災害高易發(fā)區(qū)3個,包含1個亞區(qū),主要分布于茶園鄉(xiāng)、隆坪鄉(xiāng)、永豐鎮(zhèn)、均村鄉(xiāng)東部、楓邊鄉(xiāng)、良村鎮(zhèn)、南坑鄉(xiāng)、興江鄉(xiāng)、方太鄉(xiāng)、城崗鄉(xiāng)、鼎龍鄉(xiāng)、興蓮鄉(xiāng)、樟木鄉(xiāng)、古龍崗鎮(zhèn)、東村鄉(xiāng)、江背鎮(zhèn)、社富鄉(xiāng)、梅窖鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn),高易發(fā)區(qū)面積為2029.04km2,占全縣面積的63.12%,區(qū)內災害點數為1415處,占全縣63.52%。地質災害中易發(fā)區(qū)2個,主要分布于均村鄉(xiāng)西北部、楓邊鄉(xiāng)東部、良村鎮(zhèn)北部、南坑鄉(xiāng)西北部等區(qū)域,中易發(fā)區(qū)面積為461.29km2,占全縣面積的14.35%,區(qū)內災害點數為337處,占全縣15.12%。地質災害低易發(fā)區(qū)3個,主要分布于均村鄉(xiāng)西部、高興鎮(zhèn)、瀲江鎮(zhèn)、龍口鎮(zhèn)、埠頭鎮(zhèn)及古龍崗鎮(zhèn)寨上等區(qū)域,低易發(fā)區(qū)面積為660.83km2,占全縣面積的20.56%,區(qū)內災害點數為428處,占全縣19.21%。地質災害不易發(fā)區(qū)1個,主要分布于龍口東部、社富及杰村西部等區(qū)域,低易發(fā)區(qū)面積為63.30km2,占全縣面積的1.97%,區(qū)內災害點數為48處,占全縣2.15%。

(二)地質災害防治分區(qū)

根據興國縣1/5萬地質災害調查成果,全縣劃分地質災害重點防治區(qū)2個,面積2339.39km2,區(qū)內災點數1763處,主要包括茶園鄉(xiāng)、隆坪鄉(xiāng)、永豐鎮(zhèn)、崇賢鄉(xiāng)、城崗鄉(xiāng)、楓邊鄉(xiāng)、良村鎮(zhèn)、南坑鄉(xiāng)、興江鄉(xiāng)、方太鄉(xiāng)、城崗鄉(xiāng)、鼎龍鄉(xiāng)、興蓮鄉(xiāng)、樟木鄉(xiāng)、古龍崗鎮(zhèn)、梅窖鎮(zhèn)、東村鄉(xiāng)、江背、社富鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。地質災害次重點防治區(qū)4個,面積835.07km2,區(qū)內災點數464處,主要包括高興鎮(zhèn)、長岡鄉(xiāng)、瀲江鎮(zhèn)、埠頭鄉(xiāng)、龍口鎮(zhèn)、楓邊鄉(xiāng)西部、良村北部、南坑西北部地區(qū)。地質災害一般防治區(qū)1塊,面積40.00km2,區(qū)內災點數1處,位于興國盆地中部。地質災害重點、次重點、一般防治區(qū)面積,分別占全縣總面積的72.78%、25.98%、1.24%。

四、 地質災害防治工作任務

(一)開展地質災害調查評價

1、全面完成1:50000地質災害風險調查與區(qū)劃。以1/5萬地質災害調查成果為基礎,開展1/5萬地質災害風險調查與區(qū)劃工作。運用地理信息系統(tǒng)(GIS)技術,建立由地質災害危險性、社會經濟易損性及承災體組成的風險性評價模型,開展地質災害風險調查與區(qū)劃工作,提出地質災害防治措施建議,為興國縣防災減災服務,為地質災害防治規(guī)劃提供依據。

2、開展1:10000地質災害風險調查與區(qū)劃。以1:50000地質災害風險調查與區(qū)劃成果為基礎,采用新技術、新方法和新手段對古龍崗鎮(zhèn)開展1:10000地質災害風險調查與區(qū)劃項目。

3、實施山區(qū)農房切坡建房地質災害專項調查。“十四五”期間,利用高清遙感影像數據,開展山區(qū)切坡建房遙感圖斑辨識及實地核查,出臺建筑邊坡地質災害風險調查評價技術標準,完成全縣丘陵山區(qū)切坡建房排查及建房切坡地質災害風險專項調查評價。

4、持續(xù)加強地質災害“三查”力度。建立健全地質災害隱患排查制度,確定重點巡查區(qū)(段),對重點巡查區(qū)(段)開展地質災害汛前排查、汛中巡查、汛后核查的年度“三查”工作,對各類地質災害隱患點要及時更新地質災害基礎數據庫,及時動態(tài)更新地質災害防災預案和應急預案,落實各項防治措施。

5、落實地質災害危險性評估制度。嚴格落實建設項目地質災害危險性評估制度,嚴把用地審批和規(guī)劃審查環(huán)節(jié)中的地質災害危險性評估工作,減少因不合理工程活動引發(fā)的地質災害,從源頭上做好地質災害防治。強化地質災害危險性評估和農村切坡建房管理,“十四五”期間擬開展30處居民建房切坡危險性簡易評估,加強居民用地批前審查工作,制定相關管理制度和技術標準,建立居民建房切坡長效監(jiān)管及防治機制。

(二)推進區(qū)域性地質災害綜合防治體系建設

以“減存量、控增量”為目的,最大程度的降低地質災害致災風險,減少地質災害隱患點數量,建立以綜合治理、調查評價、監(jiān)測預警和基層防災能力建設相結合的綜合防治體系。

“十四五”期間,計劃分兩期實施區(qū)域性地質災害綜合防治體系建設項目,全面推動興國縣地質災害防治工作,助力鄉(xiāng)村振興。2022年已立項對瀲江鎮(zhèn)、長岡鄉(xiāng)、高興鎮(zhèn)、隆坪鄉(xiāng)、永豐鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)內284處地質災害隱患實施第一期綜合整治工作。計劃2023~2025年針對剩余20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施第二期綜合整治工作。

(三)加強地質災害綜合治理與避讓搬遷

創(chuàng)新思路,建立可實施、有效果、可推廣的綜合治理機制,按照“以人為本,防治結合”的原則,充分調動社會各方面積極因素參與地質災害防治工作,力爭消除或減輕現(xiàn)存地質災害隱患風險。

1、持續(xù)推進地質災害工程治理

針對現(xiàn)有地質災害隱患點,依據輕重緩急的原則并結合地方訴求,分期分批實施工程治理。突發(fā)性重要地質災害須采取臨時性應急管理措施,以減緩災(險)情;危害較大、受威脅建筑物不宜搬遷避讓的重要地質災害,應實施工程治理,消除隱患。“十四五”期間,選取7處30人以上的地質災害隱患點及興國縣區(qū)域性地質災害綜合防治體系建設項目(一期)中13處,共計20處工程治理點,包含了23處地質災害隱患點,保護人口728人。

2、及時實施地質災害排危除險

對險情緊迫、治理難度小、施工工藝簡單、工程量較小,且經過簡易工程措施進行應急處置后即可解除威脅的,實施排危除險工程。“十四五”期間,興國縣區(qū)域性地質災害綜合防治體系建設項目(一期)中安排237處地質災害隱患點實施排危除險工程,保護人口1966人。

3、加快推進地質災害搬遷避讓

針對穩(wěn)定性中等-差的地質災害隱患點,該類地質災害治理費用較高,結合異地新農村建設、城鎮(zhèn)化建設、鄉(xiāng)村振興等政策措施,減少經濟損失。

“十四五”期間,興國縣區(qū)域性地質災害綜合防治體系建設項目(一期)中安排搬遷避讓7處,涉及威脅人口8戶43人。

(四)推進地質災害監(jiān)測預警

地質災害監(jiān)測網絡以群測群防網絡為主,專業(yè)監(jiān)測網絡為輔,結合現(xiàn)場巡查,完善監(jiān)測網絡建設,并與上級部門監(jiān)測預警系統(tǒng)連接,建設多渠道、大范圍、全天候的災害監(jiān)測、傳輸、預警系統(tǒng),保證災害信息上傳下達和應急系統(tǒng)的快速反應,并加強與其它防災體系的協(xié)同與聯(lián)動,使地質災害防治系統(tǒng)化、社會化。

1、完善地質災害群測群防體系

依托地方行政管理體系,健全鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、自然資源所、專業(yè)技術隊伍“四位一體、網格管理、區(qū)域聯(lián)防、績效考核”的群防群治體系,同時對現(xiàn)有地質災害隱患點及預計新增地質災害隱患點落實群測群防員。興國縣有行政村304個,14個城市社區(qū),根據興國縣最新群測群防員名單,安排約318名群測群防員,對地質災害進行動態(tài)巡查和監(jiān)測。

2、加強地質災害專業(yè)監(jiān)測預警

針對危險性很大地質災害隱患點,采用裂縫報警儀、裂縫伸縮儀、位移監(jiān)測器等儀器對有變形跡象的重要隱患點進行自動化實時監(jiān)測預警,形成“人防+技防”的地質災害預警體系。

“十四五”期間共部署20處地質災害隱患點進行專業(yè)監(jiān)測。

3、開展地質災害預報預警建設

與氣象、水利等相關部門協(xié)作,開展地質災害氣象預報預警,建設和完善突發(fā)性地質災害預報發(fā)布平臺,實現(xiàn)汛期特別是遭遇災害性天氣時實時監(jiān)測和預警預報,應及時發(fā)布信息。汛期,充分利用廣播、電視臺、移動通訊等信息的天氣預報節(jié)目,增加“預防地質災害”的警示內容,提前做好區(qū)域性的地質災害防范工作,并逐步提高地質災害預報預警精度。

(五)完善地質災害應急體系

進一步完善本縣地質災害應急指揮系統(tǒng),建立統(tǒng)一領導、分工負責、分級管理、反應靈敏、協(xié)調有序、運轉高效的管理體制和運行機制。編制、修訂突發(fā)地質災害應急預案,基本形成橫向到人、縱向到點的預案體系。加強地質災害應急隊伍建設,加強地質災害應急專業(yè)人才培養(yǎng)。在重點防治區(qū)全面推行專業(yè)技術隊伍包鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供服務,提升應急處置能力。

(六)提升基層防災能力建設

以興國縣內詳實的地質災害調查評價基礎工作和地質災害群測群防網絡體系為基礎,按照預防為主、綜合防治的原則,進一步加大地質災害綜合防治力度,開展以會商決策系統(tǒng)建設、地質災害防治隊伍及裝備建設及地質災害宣傳培訓等在內的地質災害基層防災能力建設,將地質災害防治工作的重點從災后治理轉移到災前預防,實現(xiàn)科學防治地質災害。

五、 經費估算與籌措

(一)估算編制依據

1、國務院《地質災害防治條例》2003年第394號令;

2、《國務院關于加強地質災害防治工作的決定》(國發(fā)[2011] 20號令);

3、《江西省地質災害防治條例》(2013年10月1日);

4、《地質調查項目預算標準(2010年試行)》(中國地質調查局,2009年10月);

5、《江西省人民政府辦公廳關于貫徹國辦發(fā) [2001] 35號文件加強地質災害防治工作的通知》(贛府字 [2001] 2號文件;

6、江西省財政廳、江西省國土資源廳印發(fā)《江西省地質環(huán)境項目概(估) 算編制規(guī)定》的通知(贛財建[2013] 84號文件);

7、江西省自然資源廳關于《江西省地質災害防治“十四五”規(guī)劃編制實施方案》;

8、《關于市“十四五”規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃編制工作有關問題的通知》(贛市發(fā)改綜合字[2020]306號文件)。

(二)經費估算結果

“十四五”期間,興國縣地質災害防治及各項經費估算總計為27472.33 萬元。按項目類型劃分,地質災害調查評價1938.31萬元,監(jiān)測預警體系建設380.71萬元,地質災害綜合治理3063.62萬元,地質災害應急體系建設40.00萬元,基層防災能力建設323.47萬元,區(qū)域性地質災害綜合防治體系建設21726.22萬元。

(三)資金籌措

興國縣地質災害隱患點多、分布廣、危害大,地質災害防治任務重,所需資金大,亟需中央財政、省市財政給予大力支持,縣財政也將安排適量資金用于開展地質災害防治工作,鼓勵和吸納社會各界捐贈資金。根據興國縣地質災害防治工作進展情況,擬申請中央財政資金21000萬元,省財政資金2800萬元,縣財政安排1472.33萬元,農民自籌2200萬元。

六、 保障措施

(一)強化組織保障

按照“屬地管理、分級負責”的原則進行,堅持政府在地質災害防治工作中的主體責任地位,各級地質災害防治主管部門具體負責本行政區(qū)域內地質災害防治工作的組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督。縣應急管理、自然資源、住建、交通、水利、發(fā)展改革、財政、工信、教科體、文化旅游、鄉(xiāng)村振興、鐵路等部門按照職責分工,做好相關領域和行業(yè)地質災害防治工作,形成聯(lián)防、聯(lián)控、聯(lián)動的地質災害防治責任體系。

(二)加強政策支持

支持解決地質災害治理工程用地,將地質災害避險移民搬遷用地納入國土空間規(guī)劃,優(yōu)先落實地質災害避險移民搬遷安置用地指標。積極探索建立健全避險移民搬遷幫扶機制,一是盡量將安置地選擇在集鎮(zhèn)或工業(yè)園區(qū)周邊,方便搬遷移民務工就業(yè);二是對搬遷移民采取“普惠制”與“特惠制”相結合的政策,實行差別化扶持;三是保障搬遷移民合法權益,移民原有權益不傷害,現(xiàn)有權益可增加,未來權益可預期;四是將搬遷移民集中安置點作為建設重點,對搬遷移民集中安置點的學校、幼兒園、衛(wèi)生所、文化室等建設給予重點支持。

(三)落實防治資金投入

各級政府要按照國務院《地質災害防治條例》和《江西省地質災害防治條例》的規(guī)定,把地質災害防治經費列入地方財政預算,為地質災害防治的組織、調查、監(jiān)測預報、搶險、避讓搬遷、應急治理以及災后恢復提供資金保障。

由自然原因產生的地質災害防治經費,列入各級政府財政年度預算,專款專用。因工程建設誘發(fā)或加重的地質災害防治費用,由建設單位承擔。

積極爭取中央及省財政支持,鼓勵和吸納社會各界對地質災害防治的捐贈資金,采取必要的鼓勵性政策和措施,多渠道吸納地質災害防治經費,鼓勵、引導社會資金投入地質災害防治工作,堅持共享發(fā)展理念,積極探索“政府主導、政策扶持、社會參與、開發(fā)式治理、市場化運作”的地質災害防治新模式。

地質災害防治專項資金使用,必須專款專用,不得挪作他用。財政和審計部門負責進行監(jiān)督管理,以便使有限的資金,發(fā)揮最大作用。

(四)強化考核評價

進一步健全完善地質災害防治專項資金支出績效評價體系,科學設置評價指標和標準,并將中央和地方地質災害防治資金全部納入績效評價范圍。發(fā)揮中介機構作用,組織專門班子對專項資金進行年度績效評價和重點項目專項評價,確保專項資金的經濟效益和社會效益。

(五)強化監(jiān)督管理

認真貫徹執(zhí)行地質災害防治的法規(guī)與政策,依法行政,加強監(jiān)管,以法促管、以法促治。嚴格執(zhí)行地質災害調查、監(jiān)測與預報、險情與災情速報、應急管理、工程建設地質災害危險性評估等制度。結合興國縣地質災害防治工作的實際情況,在實踐中不斷健全完善地質災害防治工作的法規(guī)政策體系,制定與之配套的實施細則和工作標準,推進地質災害防治法制化、規(guī)范化和有序有效監(jiān)督管理。

在落實習近平總書記在中央財經委員會第三次會議上關于提高自然災害防治能力的重要講話和關于防災減災救災的系列重要講話精神的基礎上,以預防為主、群專結合、突出重點、科技支撐、落實責任五方面常態(tài)化防控工作措施為核心,研究興國縣“十四五”期間地質災害防治工作的政策和保障措施。

針對興國縣地質災害隱患點大部分人為因素為居民切坡建房造成的特點,一是制定“農村切坡建房土地審批”制度及加強國土空間規(guī)劃,從源頭控制地質災害隱患點的增加;二是加強地質災害簡易防治工程研究,編制《農村切坡建房綜合治理指導意見》;三是將保險機制引入地質災害防治體系范疇,以合理的保費承擔向處于地質災害危險之中的廣大保護提供可靠的經濟保障,也同時減輕地質災害對地方財政的直接沖擊;四是引入志愿者服務制度,讓更多組織、社會群體積和人民群眾參與到地質災害防治工作中來。

(六)強化技術保障

加強地質災害防治新理論、新技術和新方法研發(fā)與應用,增強地質災害綜合防治能力,提高地質災害的綜合勘查評價和監(jiān)測預報水平,提升信息采集處理和防災減災應急處置能力。積極參與其他縣市及相關部門的地災防治專題交流與合作,吸收引進先進的地質災害防治理論和技術方法,及時將這些先進的成果應用于防災減災實踐中。

(七)加強宣傳教育

以“4·22”世界地球日、“5·12”防災減災日為契機,加強《江西省地質災害防治條例》等法規(guī)和防災減災科普知識的宣傳普及。充分利用各種載體,采取多種形式,全方位、多層次開展地質災害預防、治理、避險、避災、自救、互救知識宣傳普及,不斷提高社會公眾對地質災害危害性的認識,增強全民防災意識,提高預防、辨別、避險、自救、互救能力。及時組織開展地質災害基礎知識及防災業(yè)務培訓,不斷提高基層地質災害防治人員綜合能力。

廣泛宣傳地質災害防治工作,加深群眾特別是受地質災害威脅群眾對綜合治理工作的認識,提高避險搬遷積極性,形成群眾積極配合、共同參與的良好氛圍。